Von den Modellvorhaben erprobte Lösungsansätze

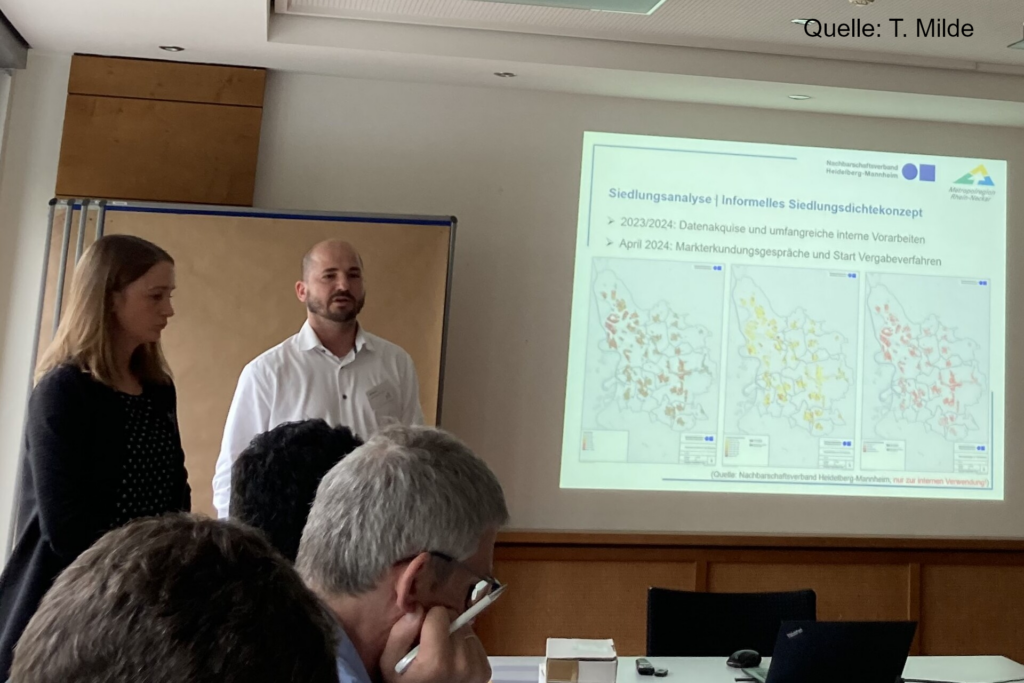

Aufbau gemeinsamer Datengrundlagen

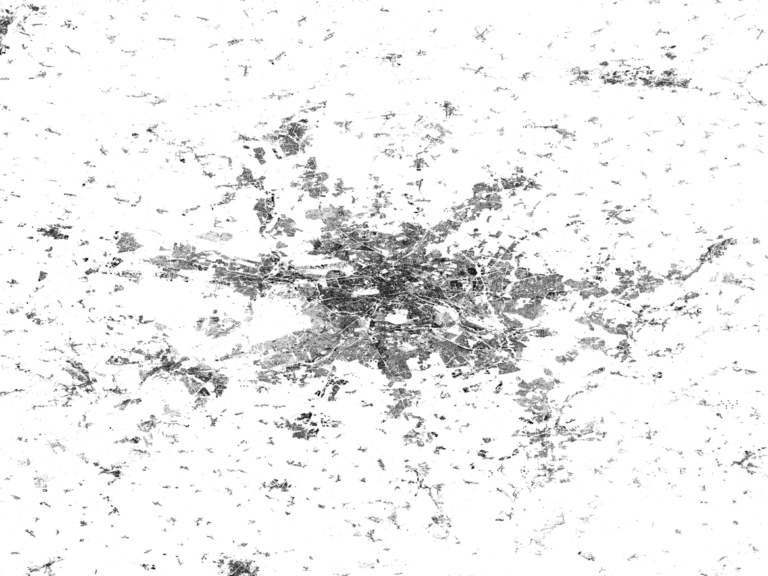

Mehrere Regionen entwickelten systematische Datenmodelle und Kartenwerke, um Flächenpotenziale, Bedarfe und bestehende Nutzungen vergleichend zu erfassen (z. B. Siedlungsdichteanalysen, Flächenbedarfsmodelle, Raumkarten). Regionsweit verfügbare Datensätze ermöglichen in einigen Regionen erstmals eine großräumige Betrachtung und fundierte Standortanalysen. Herausforderungen bestehen in der Heterogenität der Datenquellen, der fehlenden Standardisierung sowie im hohen Erhebungsaufwand, insbesondere bei nicht digital vorliegenden Informationen. Eine Verstetigung der Datenerhebung erfordert klare Zuständigkeiten und Ressourcen über die Projektlaufzeit hinaus.

Unterlegung des Handlungsbedarfs mit Handlungswissen

Praktische Instrumente wie Arbeitshilfen, Pilotprojekte, Wettbewerbe und Beiräte unterstützen Kommunen bei der Umsetzung gemeinsamer Ziele. Vorteile dieses Vorgehens liegen darin, konkrete Orientierung für kommunale Abwägungs- und Entscheidungsprozesse zu bieten, Expertenwissen zu vermitteln und Alternativen für flächensparende Siedlungsentwicklungen aufzuzeigen. Impulse von außen können neue Ideen und Perspektiven vermitteln und wichtige Überzeugungsarbeit leisten. Entscheidend ist dabei die Anpassung an lokale Rahmenbedingungen und die aktive Einbindung lokaler Stakeholder – insbesondere politischer Entscheidungsträger.

Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen

Die Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen erwies sich als kritischer Erfolgsfaktor für die regionale Kooperation, wobei sich die Ansätze in ihrer Verbindlichkeit, ihrem thematischen Fokus und ihren organisatorischen Strukturen erheblich unterscheiden. Gemeinsame Leitlinien oder Zielsetzungen, so zeigt sich, haben das Potenzial, Themen in der Region stärker zu platzieren, das gegenseitige Verständnis unterschiedlicher Akteure mit voneinander abweichenden Interessen, Zielen oder Prioritäten zu fördern und somit Konflikten vorzubeugen. Der Prozess ist jedoch ressourcenintensiv, erfordert eine breite Beteiligung unterschiedlicher Stakeholder und stößt mitunter auf Vorbehalte, insbesondere hinsichtlich der kommunalen Planungshoheit. Auch die Rolle der politischen Gremien ist hier zu reflektieren, die etwaige Konzepte in ihre Beschlüsse aufnehmen sollten, damit diese Bindungswirkung entfalten können. Sonst bleiben Leitlinien und Ziele unverbindliche Empfehlungen, von denen jederzeit abgewichen werden kann.

Aufbau von Organisationsstrukturen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit

Langfristig orientierte Institutionen wie Zweckverbände oder Innenentwicklungsgenossenschaften stärken die interkommunale Zusammenarbeit und ermöglichen es, die Kommunen bei anspruchsvollen flächenbezogenen Entwicklungsaufgaben zu unterstützen und zu entlasten. So sollen verbindliche Arbeitsstrukturen geschaffen werden, die gleichzeitig eine Mehrbelastung der Kommunen verhindern. Aufgaben, die auf kommunaler Ebene regelmäßig nicht leistbar sind, können durch die Struktur identifiziert, adressiert und bearbeitet werden. Auch Investitions- sowie finanzielle und flächenbezogene Ausgleichsmaßnahmen können auf diesem Wege koordiniert erfolgen. Erfolgreich sind diese Strukturen vor allem, wenn sie auf gewachsenen Kooperationsräumen beruhen und aus einem gemeinsamen Problemdruck heraus entstehen.